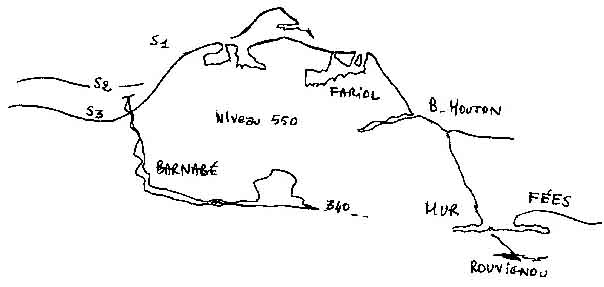

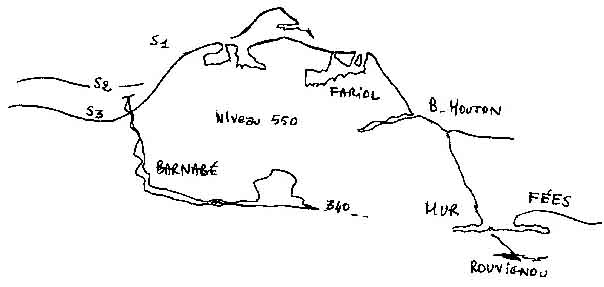

A première vue, la généralisation du schéma ci-dessus, établi dans la zone Buèges-Garrel, aux autres parties de la Séranne, semble pouvoir se faire sans problème. Les diagrammes de répartition des galeries en fonction de l'altitude sont assez similaires. Mais il y a des différences et il convient d'être prudent. Tout d'abord le secteur SW, allant des Lavagnes au Pic Saint Baudille (fig.3). Ici, il est plus difficile d'analyser les niveaux les plus bas, au dessous de 400m.

Les cavités du ravin de Rouvignou, la grotte du Mur (à 250), la grotte des Fées (à 300) pourraient les représenter mais la question reste à étudier plus précisément. Les monts de Saint Guilhem sont en continuité avec la Séranne et nous préférons rester prudents pour être plus précis dans ce secteur, où le niveau de base est à une grande distance horizontale et où des contraintes structurales brouillent les cartes. Le plus important est le niveau glauconieux callovo- oxfordien imperméable que l'on retrouve à la Font du Griffe et qui marque le fond du complexe Baudille-Licorne. Dans la vallée de la Vis ce niveau joue un grand rôle dans le déterminisme des réseaux semi-actifs de versant. Au dessus de 400m, on retrouve des niveaux calés sur S1, S2 et S3. Plus bas, il faut citer l'aven des Amarines à 480 qui est peut-être une ancienne résurgence. Dans l'ensemble les galeries horizontales sont beaucoup plus rares que dans le coeur du synclinal. Est-il permis de penser que l'eau de cette zone amont s'est drainée plus profondément, par des ponors, vers les systèmes de galeries des Monts de Saint Guilhem, sans résurger dans un poljé au pied de la Séranne? Remarquons tout de même à 545m la Baume Mouton et la Baumette qui témoignent du niveau 550 déjà mentionné dans la zone de la Buèges où il correspondait au drainage présumé de S2. Y avait-il entre les Faïssas et St Jean de Buèges un poljé aujourd'hui démantelé, dont le fond était à 550? Voyons maintenant l'extrêmité NE (fig. 4). Dans le secteur du Roc Blanc les hautes surfaces ne sont pas très nettement identifiables.

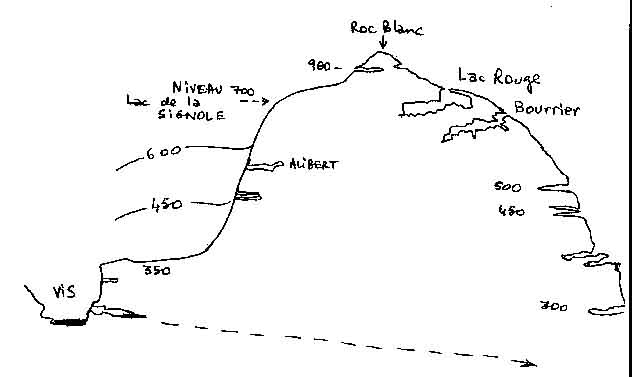

Peut-être un certain rejeu les a-t-il exhaussées. Une doline à plus de 900m contient des dragées de quartz qui pourraient rattacher ces sommets aux "tas de foins" de la surface S1. A 700m on trouve le niveau de galeries que nous avons rattaché plus au SW à S1: il est bien représenté avec les deux avens du Lac Rouge et l'aven Bourrié. Sur le versant N on remarque des replats assez bien définis, mais d'interprétation délicate. La cuvette qui s'étend des Plots (360) à la Ferme de la Séranne (310) est encaissée dans un double étagement de replats: à 600m (Pech des Cèzes, peut-être le secteur de la Signole...), et à 450m (replat des Euzes et sommets de la Rovairolle). Au voisinage du Calavenc del Sòu on trouve une argile couverte de gros rognons ferrugineux qui traduirait une karstification en climat chaud et humide. Le replat des Plots évoque donc la surface S3 du Coulet. Ce serait un poljé précocément tronqué par l'enfoncement de la Vis qui en réalisa la capture. Par symétrie avec le secteur du Coulet on pourrait proposer: de 600 à 980: plancher de la S1 du kuppenkarst oligocène, surmonté de ses "tas de foins"; 450: S2 miocène; 360- 310: S3 pliocène. Quelques tronçons de galeries du versant N peuvent suggérer des niveaux de ponors ou d'estavelles (aven du Gravas à 380, grotte d'Alibert vers 485, grotte de la Combèla del Causse à 420, aven du Puech Baldy à 400...). Tout celà reste à préciser. Sur le versant S on trouve (voir fig.4) au dessous de 700m quatre niveaux de galeries, à 500, 450, 320, et 200. Les niveaux 500, 450 et 320 répondent un peu aux replats que nous avons mentionnés sur le versant N. Il est sans doute téméraire d'en dire plus et de leur attribuer une datation. Des méplats peu individualisés à 500m sont recouverts de dragées de quartz. Le niveau de galeries des 200 mérite par son importance une mention particulière. On le retrouve au fond des avens de Rabanel et de la Dame, ainsi que dans une demi-douzaine de grottes de versant. Il est bien sûr à rattacher à la surface des 200m qu'on observe à Brissac et Cazilhac, et qui a du servir de niveau de base au drainage du poljé des Plots.

Le Bois de Montmal est isolé du reste de la Séranne par un col à 373m. Des failles importantes, qui ont pu jouer à différentes époques, rendent délicat tout parallèle avec les surfaces voisines. Ce plateau pose donc lui aussi un problème de surfaces mal datées. E Coulet lui consacre quelques paragraphes dans sa thèse (page 1134 du tome II). Il distingue trois niveaux:

- 1 - la surface sommitale à 480-500m; .

- 2 - un niveau moyen vers 380, réduit à quelques replats;

- 3 - le niveau du Pont de Ganges vers 220-250m.

La surface sommitale du Montmal était rattachée par Coulet à la "haute surface", tout comme la crête de la Séranne. Pour un familier des lieux, le parallèle entre les deux surfaces créait un certain malaise. C'est assurément un des points où l'ingénieuse construction de ce géographe semblait se heuter à une incohérence. Actuellement, le concept de haute surface ayant un peu "éclaté", on peut reconsidérer avec un oeil neuf ces 2,5 km2 de lapiaz et de broussailles. Leur morphologie est remarquable: c'est un véritable "karst polygonal" comparable aux karsts à cockpit de la Jamaïque ou de Porto Rico. Rappelons que ces paysages de régions tropicales humides sont caractérisés par de nombreuses dolines rondes ressemblant aux arènes à combat de coqs des Antilles (pitts ou cockpits). C'est exactement le Bois de Montmal, à ceci près que la cryoclase quaternaire a un peu émoussé le profil des dolines. La carte IGN mentionne 91 dolines sur cette surface, soit 75,83% des dolines qu'elle répertorie sur le Montmal. Ce nombre, sûrement très sous-estimé, confère à la haute surface du Montmal une densité de 36 dolines au km2. Au fond de ces dolines s'ouvrent de vieux avens, comme les avens de l'Ane, qui pourraient être les "open bedrock shafts" que les géomorphologistes observent au fond des cockpits jamaïcains. Ces dolines dessinent des alignements. Quelques replats non cités par Coulet se retrouvent à 430m et sont également riches en dolines. Celui des Clauzes peut correspondre à un ancien méandre de la Vis ou à un ancien poljé. Si l'on fait de la haute surface du Montmal le vestige d'une S2, les replats intermédiaires à 450 au N et peut être à 380 au S seraient ceux d'une S3. Les niveaux de galeries sont-ils à même de nous fournir un indice? On caractérise surtout un ensemble de galeries creusées sous la surface sommitale vers 480, et un niveau vers 200 surmontant le lit de la Vis. Le haut niveau est formé de conduits d'allure très vieillie, retrouvés dans des avens qui les ont réemployés lors de leur creusement. Les niveaux intermédiaires sont assez difficiles à caractériser, mais sur le versant S au dessus d'Aire Frézal on rencontre deux remarquables cavités à profil descendant qui ont pu être des sources vauclusiennes résurgeant vers 300m d'altitude: la grotte du Trémoulet ou des Demoiselles, et les galeries de l'aven de la Devèze de Barral. Ces conduits pourraient avoir drainé la dépression des Clauzes avant sa capture par la Vis. Ils doublent en hauteur un réseau actif actuel, celui du boulidou de Cazilhac.